Spazi a misura di cervello

Cresce l’interesse verso gli studi che approfondiscono il rapporto tra neuroscienze e architettura. Un dialogo che promette di fornire nuove idee, ispirate alla biologia, per progettare spazi che migliorino il benessere delle persone. Questo campo emergente definito “neuroarchitettura” usa metodi delle neuroscienze per studiare l’esperienza architettonica, cioè il modo in cui percepiamo gli spazi costruiti e come questi influenzano il nostro stato mentale e comportamento. L’obiettivo è costruire ambienti che favoriscano salute, comportamento positivo e qualità della vita

Articolo a cura di Federica Sanchez e Giovanni Vecchiato*

Oltre 2000 anni fa, l’architetto romano Vitruvio descriveva tre qualità fondamentali che ogni edificio dovrebbe avere: solidità (firmitas), funzionalità (utilitas) e bellezza (venustas). Questa “triade vitruviana” ha ispirato generazioni di architetti, e molte culture hanno sempre dato grande importanza all’aspetto estetico dell’ambiente costruito.

In Oriente discipline come il vaastu shastra in India o il feng shui in Cina offrivano regole precise per creare armonia negli spazi. Mentre in Europa, filosofi come Goethe e Ruskin hanno riflettuto a lungo sul ruolo dell’architettura nella società. Tutto questo ci mostra quanto la progettazione degli edifici sia sempre stata considerata importante per l’esperienza umana.

Tuttavia, nel XX secolo questi aspetti di benessere sono passati in secondo piano. La progettazione si è concentrata su aspetti pratici come la sicurezza, i costi e l’efficienza. La famosa frase “la forma segue la funzione” ha guidato un approccio razionale e minimalista, spesso sacrificando elementi che potessero influenzare il benessere dell’individuo.

Oggi però, qualcosa sta cambiando: le persone trascorrono fino al 90% della loro vita in ambienti costruiti. E numerosi studi mostrano che l’architettura può influenzare il nostro umore, il comportamento e persino la salute mentale. Questo rinnovato interesse ha portato alla nascita di un dialogo tra neuroscienze e architettura.

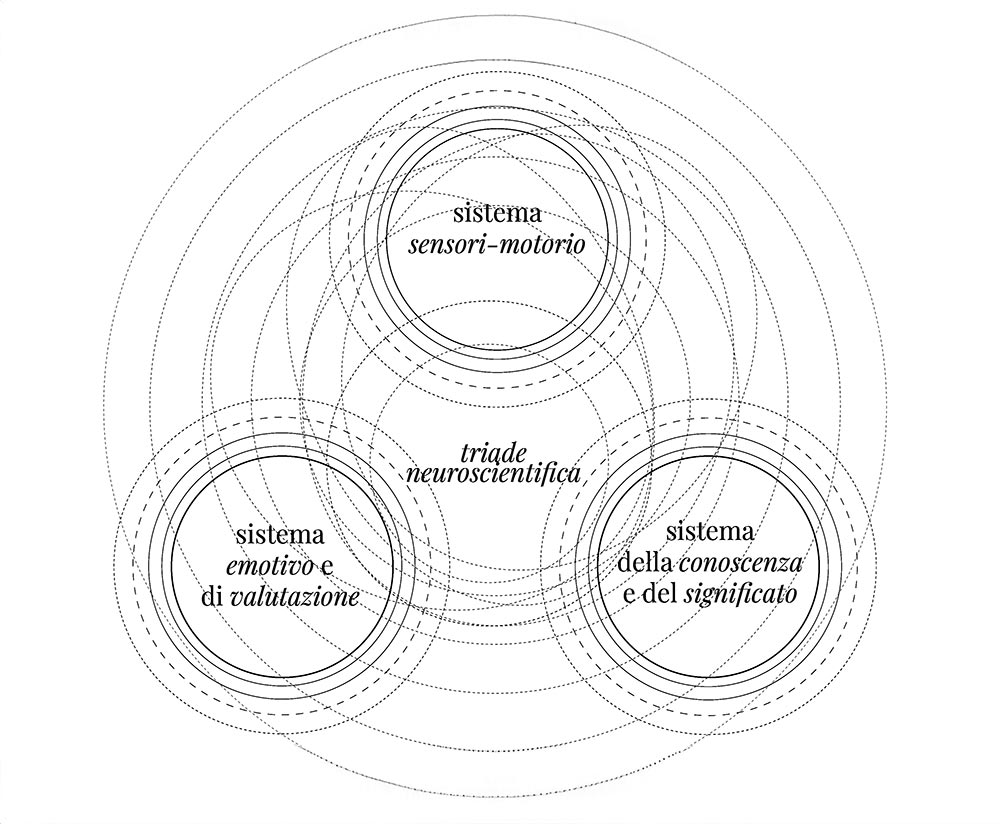

Per iniziare un parallelismo tra architettura e neuroscienze è possibile affiancare alla “triade vitruviana” una “triade neuroscientifica” per introdurre quali sono i meccanismi cerebrali che entrano in gioco quando percepiamo l’architettura.

Tre grandi sistemi del cervello collaborano per creare un’esperienza dell’architettura:

1 Sistema sensori-motorio

Riguarda i sensi (vista, udito, tatto, olfatto, equilibrio) e le reazioni motorie (come avvicinarsi o allontanarsi da uno spazio). Ad esempio, un edificio può attrarre visivamente o stimolare il desiderio di esplorarlo.

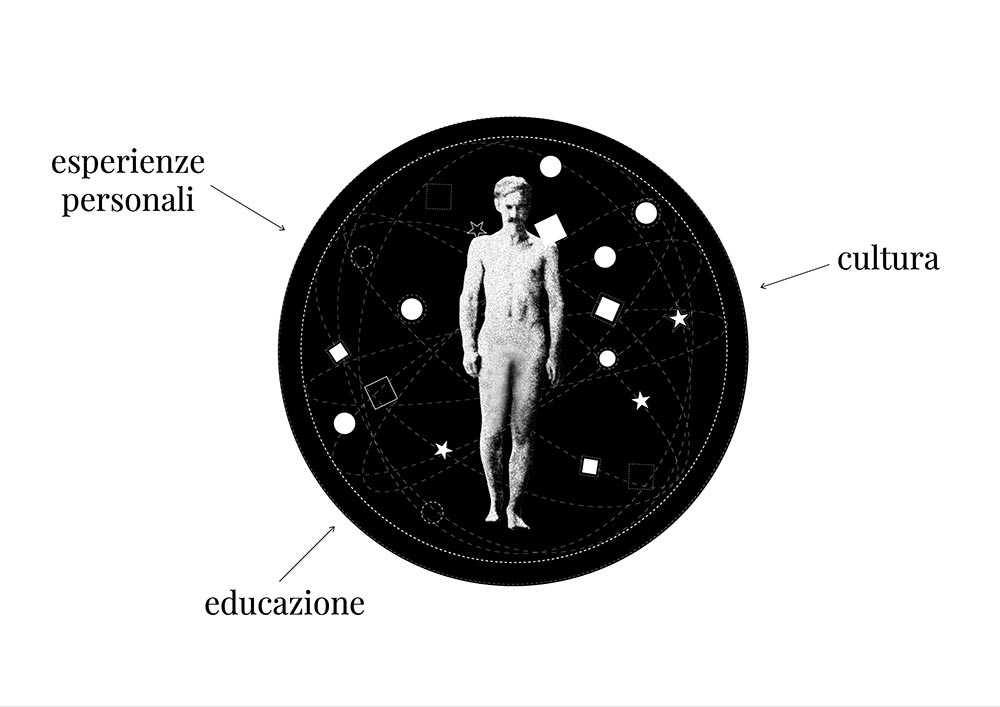

2 Sistema della conoscenza e del significato

È influenzato da ciò che sappiamo, dalle esperienze personali, dalla cultura e dall’educazione. Per esempio, un architetto esperto vivrà un edificio in modo diverso rispetto a un visitatore occasionale.

3 Sistema emotivo e di valutazione

Coinvolge le emozioni e le sensazioni suscitate dagli spazi. Un ambiente può farci sentire a nostro agio, curiosi, stressati o ispirati, e queste emozioni influenzano il giudizio estetico.

I SISTEMI SENSORI-MOTORI: L’ingresso sensoriale agli spazi

La vista: il senso dominante nell’architettura

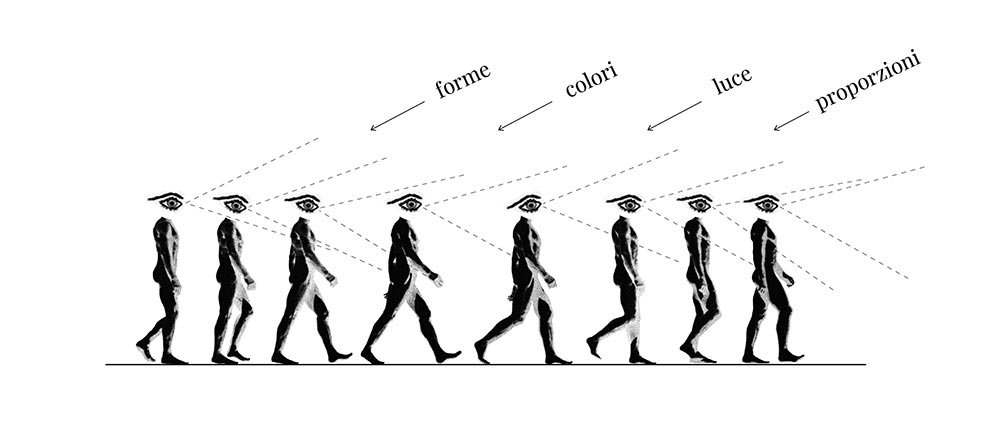

Il senso della vista è, tra tutti, quello più esplorato in relazione agli spazi costruiti. Quando entriamo in un edificio, il nostro cervello elabora immediatamente una serie di informazioni visive: le forme, i colori, le proporzioni e l’intensità della luce vengono interpretate con rapidità e precisione. Aree cerebrali specializzate si attivano ogni volta che osserviamo paesaggi, interni o ambienti urbani, e ci aiutano a percepire lo spazio e a orientarci al suo interno.

Un concetto fondamentale emerso in alcuni studi di neuroscienze è quello di “fluidità visiva”: tendiamo a preferire ambienti che ci offrono un giusto equilibrio tra complessità e chiarezza. Non ci piacciono gli spazi troppo semplici o piatti, ma neppure quelli caotici o confusi. Ad affascinarci sono, ad esempio, i contrasti ben calibrati tra superfici, i ritmi visivi regolari come quelli creati da una serie di colonne o dalle vetrate colorate, e la simmetria, che viene spesso percepita come gradevole in modo quasi universale.

Anche le forme curve e naturali sembrano avere un impatto positivo più forte rispetto alle linee dritte, poiché attivano con maggiore intensità le aree del cervello legate al piacere visivo. Un altro elemento che genera attrattiva è la presenza di motivi frattali, ovvero pattern che si ripetono a diverse scale, tipici dei paesaggi naturali come montagne o alberi. È interessante notare come anche il livello di complessità visiva influenzi la nostra esperienza: ambienti troppo spogli, come quelli di certe carceri, risultano spesso visivamente poveri e poco stimolanti. Al contrario, uno spazio con un livello medio di complessità viene generalmente percepito come più interessante e piacevole.

Prospettiva e rifugio: una preferenza evolutiva

Secondo una teoria evolutiva nota come teoria dell’habitat, gli esseri umani tendono a preferire ambienti che offrono sia una buona visibilità dell’intorno sia un senso di protezione. Questa combinazione di “prospettiva e rifugio” ha radici antiche e si riflette ancora oggi nelle nostre preferenze spaziali. È per questo che molte persone trovano più gradevoli le stanze aperte, i soffitti alti o le viste panoramiche: questi elementi rispondono a un bisogno ancestrale di controllo visivo e sicurezza.

Suono, odori e tatto: i sensi spesso trascurati

Nonostante la vista sia dominante, anche altri sensi partecipano all’esperienza architettonica, spesso in modi profondamente emotivi. L’olfatto, ad esempio, è direttamente collegato alle aree del cervello che elaborano emozioni e ricordi. Un semplice odore può evocare con forza la memoria di un luogo significativo, come la casa dell’infanzia.

Il suono, a sua volta, ci comunica informazioni sulla natura dello spazio: la sua ampiezza, la presenza di materiali assorbenti o riflettenti, il grado di chiusura. Un monastero silenzioso e uno stadio affollato offrono esperienze uditive radicalmente diverse, che influenzano anche il nostro stato psicologico.

Infine, anche il tatto e la temperatura contribuiscono al nostro vissuto spaziale. I materiali utilizzati, la sensazione delle superfici sotto le dita, la freschezza o il calore dell’ambiente interno incidono sul comfort percepito, e possono farci sentire accolti oppure a disagio.

Il movimento nello spazio

L’architettura non è solo da guardare, ma da attraversare. Ogni edificio suggerisce e guida i nostri movimenti: ci invita a entrare, a restare, a esplorare, oppure — in certi casi — a uscire in fretta. Il nostro cervello interpreta questi segnali e decide, in maniera spesso automatica, se uno spazio ci appare accogliente o respingente. Studi neuroscientifici hanno mostrato che gli spazi aperti, alti e curvilinei tendono ad attivare aree cerebrali associate alla motivazione e all’esplorazione. Al contrario, ambienti chiusi, opprimenti o privi di aperture visive possono stimolare zone del cervello legate alla paura o allo stress.

SISTEMA CONOSCENZA–SIGNIFICATO: Cosa sappiamo, ricordiamo e ci aspettiamo dagli spazi

Quando entriamo in un edificio, la nostra esperienza non è guidata solo dai sensi, ma anche da ciò che portiamo con noi in termini di conoscenza, memoria, cultura ed esperienza personale. Questo insieme di fattori forma un secondo pilastro fondamentale dell’esperienza architettonica: il sistema della conoscenza e del significato.

L’esperienza cambia con la formazione

Il modo in cui interpretiamo e valutiamo uno spazio dipende in larga parte da quanto siamo esperti o da quanto abbiamo familiarità con certi linguaggi architettonici. Chi ha una formazione in architettura, ad esempio, osserva un edificio con occhi diversi rispetto a chi non ha mai studiato il tema. Le ricerche nel campo delle neuroscienze hanno mostrato che, di fronte a edifici e strutture complesse, il cervello di un architetto si attiva in modo differente rispetto a quello di un non addetto ai lavori. In particolare, si osserva una maggiore attivazione nelle aree legate al riconoscimento estetico e al piacere: l’esperienza professionale può quindi amplificare il senso di gratificazione che si prova davanti a certe forme o configurazioni spaziali.

Memoria e familiarità plasmano la percezione

Anche la memoria gioca un ruolo chiave. Il nostro cervello costruisce mappe mentali degli spazi che conosce, e queste mappe ci aiutano non solo a muoverci ma anche a dare significato a ciò che vediamo. In generale, più un ambiente ci è familiare, più tendiamo ad apprezzarlo. La familiarità crea una sensazione di sicurezza, di appartenenza, e può generare un attaccamento emotivo profondo. Inoltre, i ricordi legati a esperienze vissute in certi luoghi – che siano positive o negative – possono modificare radicalmente il modo in cui percepiamo quegli spazi nel presente. Un edificio, in fondo, è anche un contenitore di emozioni passate.

Le aspettative contano

Ogni volta che entriamo in un edificio, arriviamo con delle aspettative. Se visitiamo un museo famoso, una cattedrale storica o una biblioteca silenziosa, ci aspettiamo un certo tipo di atmosfera e siamo pronti a leggere lo spazio in base a quei parametri. Le funzioni attribuite a un luogo, così come il suo valore simbolico, modificano il nostro atteggiamento psicologico: un tempio e una prigione possono avere architetture simili, ma sono vissuti in modo del tutto diverso, perché ci aspettiamo da essi esperienze molto distinte.

Il controllo sull’ambiente cambia la percezione

Infine, anche la possibilità di interagire con lo spazio influenza il benessere. Poter aprire una finestra, regolare la luce o la temperatura non è solo una questione di comfort tecnico: è un’esperienza di controllo sul proprio ambiente, che migliora la percezione generale del luogo. Anche solo la sensazione di poter intervenire, anche se non lo facciamo realmente, contribuisce a farci sentire meglio.

In definitiva, non siamo osservatori neutrali quando viviamo l’architettura: i nostri ricordi, le nostre esperienze e le nostre aspettative plasmano profondamente la percezione dello spazio. Ogni edificio viene filtrato attraverso ciò che abbiamo imparato, vissuto e interiorizzato nel corso della vita.

SISTEMA EMOTIVO E DI VALUTAZIONE: Come ci fanno sentire gli edifici

L’esperienza architettonica non è solo una questione di percezione visiva o di conoscenza. Anche le emozioni svolgono un ruolo centrale nel modo in cui viviamo uno spazio. Alcuni ambienti ci fanno sentire bene, ci rilassano, ci ispirano; altri, invece, ci mettono in uno stato di allerta o ci causano disagio. Queste reazioni non sono casuali: dipendono da come il nostro cervello elabora lo spazio che ci circonda.

Il cervello “premia” la bellezza

Quando siamo in presenza di un ambiente che percepiamo come bello, si attivano aree cerebrali legate al piacere e alla ricompensa. Tra queste ci sono aree che gestiscono le decisioni emozionali, quelle coinvolte nelle sensazioni corporee, e quelle che integrano emozione e ragionamento.

Per esempio, in uno studio recente è emerso che gli interni curvilinei, caratterizzati da linee morbide e fluide, suscitano più piacere rispetto a quelli composti da linee rette. Questi ambienti attivano con più forza le aree del cervello collegate alle emozioni positive.

Chiusi o aperti? Il cervello lo sente

Anche la configurazione fisica dello spazio ha un impatto importante. Ambienti chiusi, privi di finestre o di aperture verso l’esterno, possono attivare strutture cerebrali legate allo stress e alla paura, come l’amigdala.

In un esperimento condotto in realtà virtuale, i partecipanti che affrontavano un test in una stanza chiusa e senza finestre producevano livelli più alti di cortisolo – un ormone associato allo stress – rispetto a chi si trovava in una stanza più aperta.

Questo ci mostra in modo molto concreto come la progettazione dello spazio possa influenzare direttamente lo stato psicofisico delle persone.

Giudizio estetico ed emozione non sono sempre la stessa cosa

C’è però un aspetto interessante: apprezzare razionalmente un edificio non significa necessariamente sentirsi bene al suo interno. Quando valutiamo se un progetto è “bello” o “ben fatto”, entriamo in una modalità di pensiero più analitica, che coinvolge aree cerebrali diverse rispetto a quelle attivate da una risposta emotiva. Il lobo frontale, ad esempio, è più coinvolto nel giudizio estetico razionale, mentre aree più profonde si attivano quando il giudizio è legato a ricordi o a familiarità con lo spazio.

Questo significa che ragione ed emozione possono non coincidere. Possiamo riconoscere il valore di un’opera architettonica, ma non provare alcun piacere nell’abitarla – o al contrario, sentirci a nostro agio in un ambiente che non giudichiamo particolarmente “bello”. Per chi progetta, questa è una distinzione fondamentale: un buon progetto deve parlare sia alla mente che al corpo.

In sintesi, il nostro cervello reagisce in modo rapido e spesso inconscio agli spazi. Comprendere queste dinamiche può aiutare architetti e designer a creare ambienti capaci di suscitare emozioni positive, promuovere il benessere e migliorare l’esperienza delle persone.

* Gli autori dell’articolo

Federica Sanchez Architetta e ricercatrice in Neuroscienze applicate | Lombardini22 Architetto e ricercatrice in neuroscienze applicate all’architettura, si è laureata in Architettura presso il Politecnico di Milano e l’Università Tecnica di Delft, e conseguito un Postgraduate Master in ‘Neuroscience applied to Architectural Design’ presso IUAV. Fa parte di NuArch, progetto di ricerca in collaborazione con l’Istituto di Neuroscienze del CNR di Parma, e collabora con MySpace Lab, centro di ricerca del Dipartimento di Clinical Neuroscience dell’Università di Losanna. Come progettista ha lavorato in Giappone e Paesi Bassi, per poi tornare in Italia e focalizzarsi sulla connessione tra il mondo dell’architettura e quello delle neuroscienze, sia nella ricerca che nell’applicazione in progetti architettonici. Dal 2020 all’interno del Neuroscience Lab presso Lombardini22 infatti, è project manager e collabora con diverse Università italiane. I suoi campi di interesse sono la neuroestetica e la fenomenologia, la musica e il cinema.

Giovanni Vecchiato è Professore Associato presso l’Università e-Campus e Ricercatore Associato presso l’Unità di Parma dell’Istituto di Neuroscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche. La sua attività di ricerca si concentra sull’intersezione tra cognizione spaziale e sociale, indagando i substrati neurali condivisi coinvolti nell’elaborazione architettonica e nelle interazioni sociali. I suoi studi evidenziano il ruolo del sistema motorio nell’elaborazione di caratteristiche architettoniche e come queste influenzino la percezione di espressioni corporee. La sua ricerca esplora i meccanismi di integrazione multisensoriale in ambienti indoor e outdoor, analizzando come diverse funzioni cerebrali si adattino ai diversi contesti sociali e architettonici. Dal 2019 è il Responsabile Scientifico del progetto NuArch finanziato e condotto dal Neuroscience Lab di Lombardini22.