Progettare la luce oggi: tra tecnica, percezione e responsabilità

Tecnica o d’atmosfera, scenografica o funzionale: quattro visioni progettuali e una selezione ragionata da Euroluce 2025 tracciano l’evoluzione del lighting design

Scultorea, integrata, emozionale. La luce oggi non è un semplice strumento per illuminare, ma una materia di progetto in grado di raccontare, accogliere, plasmare esperienze. I trend emersi a Euroluce 2025 rivelano un’evoluzione del lighting design che supera la dicotomia tecnica-decorativa, puntando su dispositivi versatili, tecnologie empatiche e visioni sostenibili. Tra miniaturizzazione ottica, smart control, nuovi materiali, luce invisibile e flessibile, il lighting contemporaneo si apre a nuovi linguaggi percettivi e relazionali, che toccano inevitabilmente anche l’ambiente ufficio. E quindi, come si è trasformata, nel tempo, la percezione della luce artificiale negli spazi del lavoro? E quali sono gli strumenti, i linguaggi e le responsabilità che guidano il lighting design per gli spazi professionali contemporanei? Le risposte non si trovano solo nei prodotti, ma nelle visioni di chi disegna apparecchi e ambienti con la luce come materia primaria di progetto.

Tecnologia ed emozione: due lati della stessa luce

Durante l’edizione 2025 di Euroluce è emersa una riflessione trasversale sulla luce come medium progettuale, connesso alla qualità dell’ambiente, alla sensibilità delle persone, alla narrazione degli spazi. La luce non è meramente un’infrastruttura tecnica, è un segno identitario, un attivatore di stimoli percettivi e cognitivi e modulatore di stati sensoriali e mentali. “Rigore tecnico e la Dimensione sensibile non sono in opposizione: sono due lati della stessa medaglia. La tecnologia è al servizio dell’emozione, e viceversa” spiega Davide Giovannardi, partner & marketing director di Mandalaki. Una visione condivisa da Marco Sorrentino, product & furniture design director di Park Associati, secondo cui: “La luce artificiale è parte integrante della grammatica architettonica”, e questo vale sia per gli apparecchi più tecnici, “che diventano sempre più performanti e minuti, fino a scomparire integrando una serie di funzioni e accessori per un controllo sempre più preciso dell’estetica e delle performance del progetto”, sia per quelli decorativi, “che assolvono un ruolo caratterizzante degli spazi, ricercando una nuova espressività della luce come elemento plastico, capace di definire lo spazio con una forte valenza narrativa”.

L’integrazione progettuale come atto fondativo

Non è un elemento da aggiungere a posteriori: la luce è un codice interno di ogni concept. Secondo Alfonso Femia, fondatore di Atelier(s) Alfonso Femia e Alfonso Femia / AF Design, la luce è parte viva e integrante del progetto: “Non è solo una questione tecnica, ma una questione di pensiero e progetto”. La luce va immaginata infatti insieme allo spazio, non dopo. “Integrare significa immaginare lo spazio già con la sua luce, pensare a declinazioni differenti: non è detto che gli apparecchi debbano essere invisibili”. L’integrazione assume così un significato profondo, progettuale, culturale: è un dispositivo narrativo e relazionale, che dà allo spazio una propria identità dinamica, riconoscibile e coerente.

Luce scultorea: forma, carattere, racconto

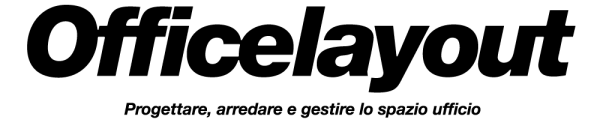

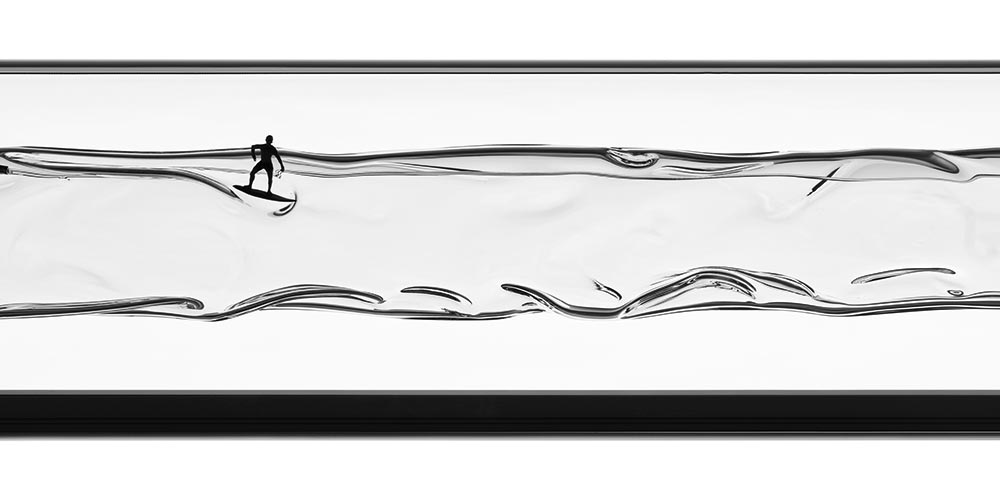

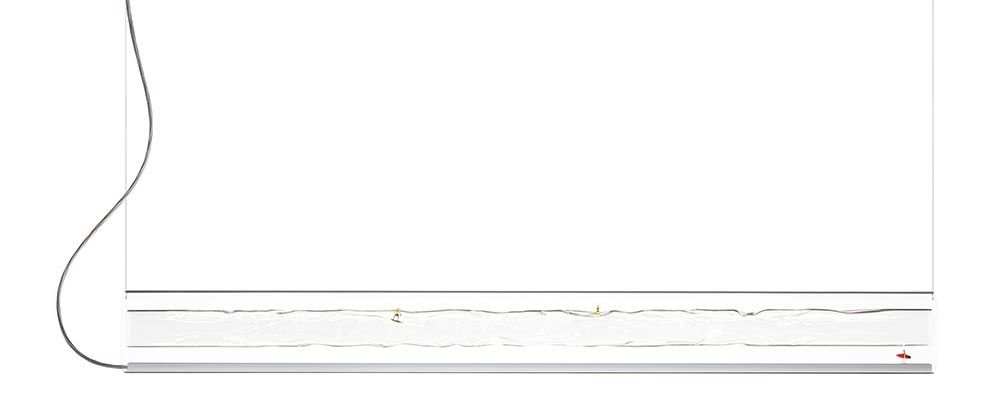

In ambienti sempre più fluidi, la luce scultorea risponde all’esigenza di dare identità e carattere. L’uso di apparecchi importanti negli ambienti ufficio è per Park: “Un’opportunità per costruire un dialogo tra luce e architettura: elementi luminosi che diventano fulcri spaziali, segni, linee o veri e propri ‘landmark interni’. In ambienti come hall, reception o sale riunioni, spazi in cui l’accoglienza e la rappresentazione sono fondamentali, l’illuminazione può raccontare una storia, suggerire un’attitudine, creare atmosfera senza ovviamente rinunciare alla sua funzione. L’importante, per noi, è che anche in questi casi l’approccio rimanga progettuale: la componente ‘scultorea’ non è mai fine a se stessa, ma nasce da un’analisi attenta del contesto, della relazione con i materiali e con la dimensione emozionale dello spazio” osserva Sorrentino. Anche Giovannardi sottolinea che “La luce scultorea è una tendenza che rispecchia il bisogno di dare carattere agli spazi. Non si tratta di creare solo oggetti scenici, ma di integrare corpi luminosi che abbiano valore plastico e narrativo. Una lampada può diventare un totem, un simbolo visivo, un punto di riferimento all’interno dell’ambiente”. È in questa direzione anche lo studio di lighting design I-DEA, fondato da Lorenza Golinelli e Alberto Ricci Petitoni, che sperimenta dispositivi che siano racconto, installazione, segno iconico e funzionale insieme.

Luce sensoriale: atmosfere e percezioni

Sempre più progettisti si confrontano con la dimensione empatica e percettiva dell’illuminazione. “La luce può diventare un oggetto scenografico che va oltre la funzione per diventare racconto. Non solo, l’illuminazione emozionale lavora sul benessere psicofisico” affermano i fondatori dello studio I-DEA. Anche per Mandalaki “Le lampade devono rispondere a bisogni nuovi: non solo illuminare, ma raccontare, accogliere, ispirare. In questo senso, il lighting design si apre a forme fluide, ibride, capaci di dialogare con l’architettura e con le persone. Ci sembra che l’ufficio stia diventando sempre più uno spazio di rappresentazione e di benessere”.

Per Golinelli e Ricci di I-DEA, l’illuminazione sta diventando un linguaggio sempre più fluido, fatto di materiali leggeri, atmosfere che cambiano durante il giorno. Nei loro progetti la luce costruisce segni e narrazioni visive con elementi progettati e giochi di colore.

Dallo studio alcune tendenze viste a Euroluce 2025 – come il ritorno del vetro, la luce effetto fiamma o la luce che simula alba e tramonto – sono pronte a entrare nella progettazione anche degli spazi di lavoro.

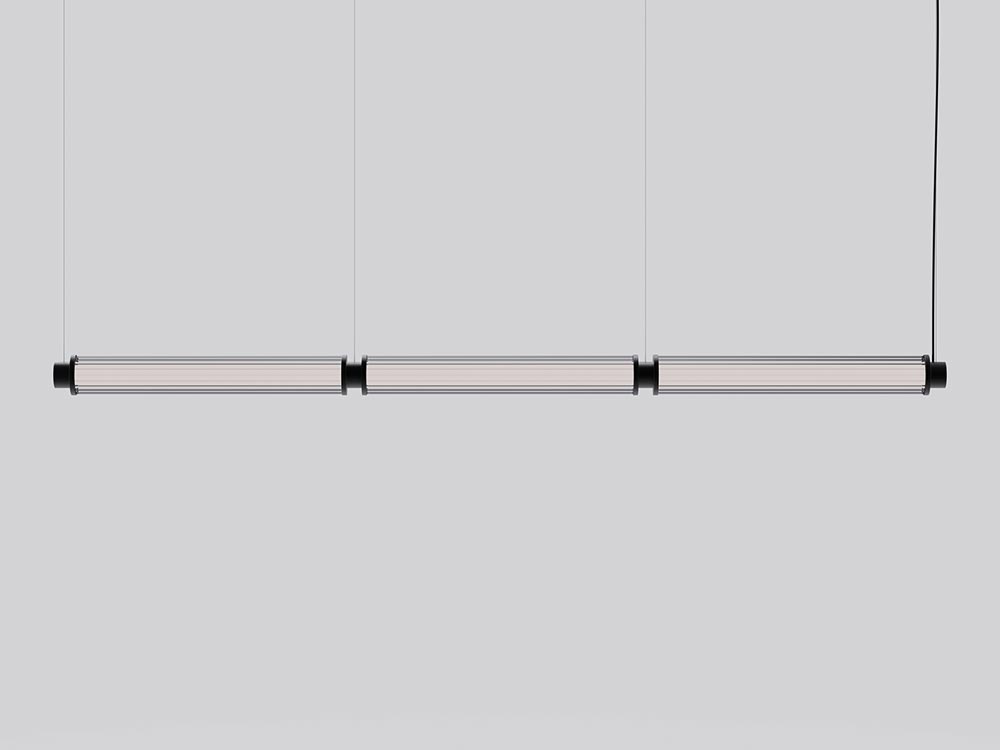

Spazi ibridi e versatilità progettuale

L’evoluzione degli ambienti richiede una luce capace di adattarsi a funzioni diverse e a usi mutevoli. In particolare “L’ufficio non è più un luogo rigido, ma un ecosistema dinamico” afferma Davide Giovannardi. “Le esigenze di benessere, di concentrazione e di interazione richiedono strumenti ibridi e intelligenti. Per noi, progettare luce per l’ambiente professionale significa costruire dispositivi che si adattino al contesto e lo migliorino, anche attraverso prestazioni acustiche, regolazione dinamica e una presenza estetica misurata”.

Una visione condivisa da Park Associati, per cui “L’ufficio è un sistema in trasformazione, che può contrarsi o dilatarsi. Le soluzioni emerse a Euroluce come sistemi modulari, sorgenti dinamiche, apparecchi ibridi tra luce tecnica e decorativa offrono strumenti preziosi per rispondere a questa complessità”. Così per I-DEA secondo cui negli spazi di lavoro “La quantità e la tonalità della luce insieme all’illuminazione on demand per il singolo individuo diventeranno elementi centrali per il benessere e la produttività delle persone perché la luce artificiale sbagliata può essere fonte di stress”.

La flessibilità è un plus dato dall’innovazione tecnologica che per Femia “non è un tema di performance ma di versatilità: i nostri apparecchi spesso nascono per ambienti office ma poi vengono usati in altri contesti”.

La luce, oggi, deve essere anche tecnologicamente avanzata ma semplice da vivere. “Lavoriamo spesso con apparecchi che si integrano con sistemi di gestione per restituire all’utente un controllo semplice ma efficace. La sfida è progettare ambienti tecnologicamente avanzati che non appaiano complessi, ma intuitivi, caldi, umani” racconta il progettista di Park Associati.

Da parte sua, Giovannardi aggiunge che: “la tecnologia è per noi uno strumento abilitante. Non inseguiamo la complessità fine a se stessa, ma cerchiamo soluzioni che rendano l’esperienza della luce più personale e intuitiva. Sistemi di regolazione smart, controllo remoto, adattabilità: sono tutti elementi che ci permettono di offrire una luce su misura, dinamica, realmente utile”. Femia sottolinea “Sarebbe interessante lavorare su sistemi soft, più semplici, che possano essere aggiunti via via, sia per un tema di costi, sia per la complessità d’uso delle soluzioni attualmente sul mercato”. La complessità dei sistemi mette in luce una certa pigrizia da parte degli utilizzatori. Per I-DEA “servono strumenti automatici di controllo e di spegnimento che migliorino la pratica di utilizzo per creare nuove abitudini virtuose”.

Per Marco Sorrentino: “La continua evoluzione delle ottiche e delle sorgenti LED cambia il paradigma della progettazione: oggi è possibile controllare intensità, distribuzione e temperatura colore con grande precisione. Inoltre, l’integrazione con sensori, gestione DALI e sistemi IoT ha portato la luce a essere dinamica, adattiva, relazionale. In ufficio, per esempio, questo significa avere un’illuminazione che cambia nel corso della giornata, segue i flussi di attività e si calibra sull’utenza”.

Il suo design le permette di conservare carattere ed eleganza sia quando è aperta sia quando è chiusa. Grazie a un’interfaccia touch che consente di regolare l’intensità della luce e la temperatura cromatica. Design 967Arch

Sostenibilità: cultura, materiali, durata

In questa riflessione emerge sottotraccia un altro parametro fondamentale: la sostenibilità. Per Park Associati: “Ogni scelta progettuale deve generare un valore ambientale oltre che spaziale. Pensiamo ad apparecchi con componenti intercambiabili, packaging ridotto, materiali riciclati o riciclabili. Ma la vera sostenibilità è anche nella durabilità formale: un oggetto ben disegnato, che non invecchia visivamente, è già un gesto sostenibile” osserva Sorrentino. Non solo, anche le scelte estetiche e materiche hanno un impatto considerevole: “Si abbandonano finiture cromate o lucide, in favore di finiture più grezze, materiche e dall’aspetto più naturale. La luce torna a dialogare con texture, riflessi e colore”.

Anche per Davide Giovannardi: “La sostenibilità non è un tema accessorio, ma una parte fondante del processo. Cerchiamo di ridurre al minimo l’impatto ambientale agendo su più livelli: scelta dei materiali, durabilità del prodotto, efficienza energetica, modularità. Ogni progetto è anche un atto di responsabilità”. Femia ne fa un tema culturale, prima ancora che etico: “Applicare le norme non significa essere sostenibili: occorre mettere il progetto al centro. È una scelta responsabile, che richiede cultura e attenzione. La luce racconta lo spazio e il tempo, misura il paesaggio degli ambienti, educa a leggere gli interni e a relazionarsi e di interazione con gli altri, entrare nelle esigenze delle persone. Dovremmo quindi lavorare per una maggiore integrazione tra luce naturale e artificiale, e diffondere una cultura della luce più ampia e accessibile. La luce non è qualcosa di statico nel corso del tempo e della giornata, non è un semplice interruttore on-off. È una questione di sensibilità, e forse non sappiamo ancora quanto la luce possa davvero farci bene”.

Verso una nuova grammatica della luce

Dalle tecnologie connesse alla luce acustica, dalla miniaturizzazione ottica alla forma scultorea, la nuova progettazione si muove verso ambienti intelligenti, narrativi, sensibili. Da tutti i nostri interlocutori emerge una visione condivisa: la luce è parte essenziale della qualità di un progetto, un elemento che intreccia persone, luoghi, relazioni. Pertanto l’illuminazione non è più un fattore tecnico isolato, ma parte integrante dell’esperienza umana nello spazio. In questa grammatica in continua evoluzione, il lighting design si fa gesto culturale, relazionale, emotivo attraverso soluzioni che coniugano benessere, racconto e intelligenza.